「前立腺がん」とは

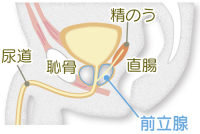

前立腺の解剖とはたらき

前立腺は精液の一部を作る男性にしかない臓器です。

膀胱のしたにあり、円錐形を呈します。前立腺は尿道をぐるりと取り囲んでおり、普通は10~15ml大のクルミの大きさです。正常な前立腺は主に移行域と呼ばれる内腺部と辺縁域と呼ばれる外腺部からなります。良性の前立腺肥大症は移行域から、前立腺がんの約70%は周辺域から発生します。

肛門から指で簡単に触れることができるため、直腸診という診察が前立腺疾患の診断に有用です。

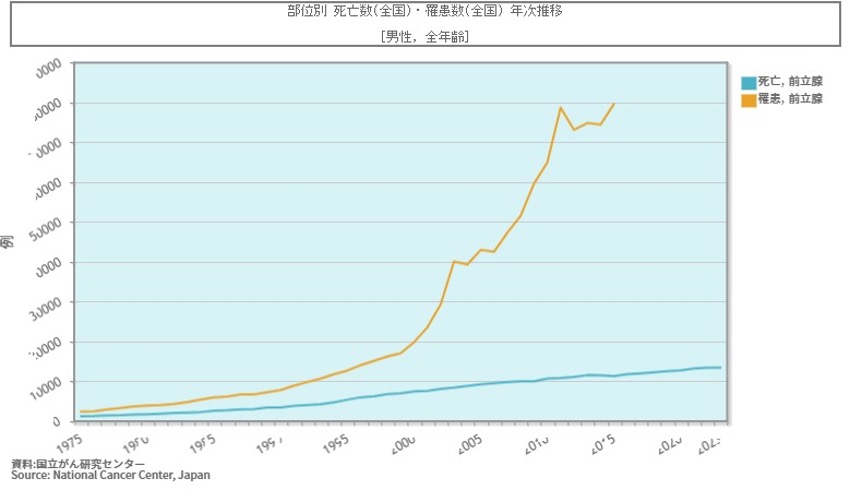

前立腺がんの疫学

- 部位別がん罹患数【男性 2020年】

1位 前立腺がん 87,756人、2位 大腸がん 82,809人、3位 肺がん 81,080人

出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ)) - 部位別がん死亡数【男性 2023年】

1位 肺がん 52,908人、2位 大腸がん 27,936人、3位 胃がん 25,325人、・・・

7位 前立腺がん 13,429人

出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)

前立腺がんのリスクとしては、家族歴は罹患リスクを約2〜5倍に高めることが知られており、遺伝的要因の関与は確実と考えられています。

後天的な要因として推測されているのは、

- 生活習慣(食事、運動、嗜好品、機能性食品等)

- 肥満、糖尿病およびメタボリック症候群

- 前立腺の炎症や感染

- 前立腺肥大症や男性下部尿路症状(lower urinary tract symptoms;LUTS)

- 環境因子や化学物質への曝露等

諸説さまざまで、前立腺がんの罹患に関与する後天的要因を特定することは困難です。

出典;国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)

前立腺がんの症状

前立腺がんの約70%は前立腺の辺縁域(外腺部)に発生しますので、早期には全く無症状です。ただし、移行域(内腺部)に発生し、早期より症状を呈する前立腺肥大症という病気が、がんにしばしば合併して発生します。そのため、がんの進行度により症状が顕在化します。

局所進行がんは前立腺肥大症と同様な症状がみられることがあります。

すなわち、前立腺が尿道を圧迫するため、頻尿(尿の回数が多い、特に夜間)、尿が出にくい、尿線が細く時間がかかる、タラタラ垂れる、尿線が中絶する等の症状が見られます。

進行転移がんは、転移した部位によって症状が異なります。前立腺がんはリンパ節と骨(特に脊柱と骨盤骨)に転移しやすいがんです。リンパ節に転移すると下肢のむくみ、骨に転移すると転移部位の痛みや進行度によっては、様々な麻痺が生じることがあります。

前立腺がんの診断

直腸指診

昔から行なわれている診断法です。前立腺は直腸に接していますので、外側の辺縁域に好発するがんは、ある程度の大きさになれば直腸から指で診断することが可能です。一般に、前立腺肥大症はゴムボールのような弾力性で、前立腺がんは石のような硬さを呈します。

PSA(前立腺特異抗原)

腫瘍マーカーとして、現在、最も有用なものです。血液を検査するだけの簡便な方法です。高値であることが、前立腺がんを確定させるものではありません。前立腺肥大症や前立腺炎などでも高値となることがあります。PSAは前立腺がんのスクリーニング、診断はもちろん、がんの進行度の推定、治療効果の判定、再発の診断、そして予後の予測にも役立ちます。

MRI検査

当院では、3T(テスラー)のMRI機器の使用により、高い精度で前立腺がんの描出が可能で、本検査で次に示す生検の是非を決定します。

前立腺生検検査

以上の3つの検査で前立腺がんの存在を疑うことができますが、PSA(前立腺特異抗原)の値、超音波検査、触診、MRI検査などを行い前立腺がんが疑われる場合は、前立腺の一部を針で採取し(前立腺生検)病理検査の結果、確定診断をおこないます。病理検査でがんの診断となった場合、その悪性度をグリソンスコアで示します。当院ではMRI-超音波融合画像生検を導入し(2023年11月~)、従来の超音波ガイド下生検より高い癌検出システムを確立しています。通常、生検検査として10本以上の組織を採取するため短期入院(2-3日)で、当院では腰椎あるいは全身麻酔が必要です。当院では診断精度を高めるため、MRI検査で陽性所見の患者さんは、定型部位10本に加え、画像診断で異常を指摘された部位をターゲットとして1か所あたり2-3本ずつ、会陰的に組織を採取する手法(MRI-超音波融合生検)を採用しています。合併症は血尿、血精液症、排尿困難などの軽度のものがほとんどですが、そのうち血尿は比較的多くの患者さんで見られます。

前立腺がんの悪性度を表す指標としてのグリソンスコア」とは?

もともとWHOが提唱した、細胞の分化度から「高分化型腺がん」「中分化型腺がん」「低分化型腺がん」の3段階で悪性度を2010年12月より、グリソンスコアの方がより詳しく悪性度を判定できる点から、本邦では悪性度を表す指標をグリソンスコアに統一しています。

グリソンスコアとは、組織を構成する細胞の崩れを1から5の5段階で分類し、細胞がどれくらい崩れているかをスコアで表す手法です。

1は正常細胞に最も近い高分化型の癌細胞、5は悪性度が最も高い低分化型の癌細胞とし、数字が大きくなるほど悪性度が高くなります。

計算法;

- 最も一般的なグリソンパターン:最も多く見られるがん細胞のパターンに基づいて1から5のスコアが与えられます。

- 2番目に多いグリソンパターン:2番目に多いがん細胞のパターンにも1から5のスコアが与えられます。

これら2つのスコアを加算してグリソンスコアが決定されます。例えば、最も多く見られるがん細胞のパターンが3、2番目に多いがん細胞のパターンが4だと、グリソンスコアは3+4=7と表現されます。

前立腺がんの病期診断

生検でがんと診断が確定したら、次に病気の進行度の診断を行います。病期の決定は、治療法の選定に必須です。

- 原発巣の進行度診断

生検前に施行した、直腸診、経腹エコー、MRIなどで診断します。 - 骨転移・リンパ節や遠隔転移の診断

胸部・全腹部造影CT、全身骨シンチ(他院紹介します)、全身MRIなどで診断します。

T-原発腫瘍

| Tx | 原発腫瘍の評価が不可能 |

|---|---|

| T0 | 原発腫瘍を認めない |

| T1 T1a T1b T1c |

蝕知不能、または画像診断不可能な臨床的に明らかでない腫瘍 組織学的に切除腫瘍の5%以下の偶発的に発見される腫瘍 組織学的に切除腫瘍の5%をこえる偶発的に発見される腫瘍 針生検により確認される腫瘍(たとえば、PSAの上昇による) |

| T2 T2a T2b T2c |

前立腺に限局する腫瘍*1 片葉の1/2以内の進展 片葉の1/2をこえ広がるが、両葉におよばない 両葉への進展 |

| T3 T3a T3b |

前立腺被膜をこえて進展する腫瘍*2 被膜外へ進展する腫瘍(一側性または両側性)、顕微鏡的な膀胱頚部への浸潤を含む 精嚢へ浸潤する腫瘍 |

| T4 | 精嚢以外の隣接臓器(外括約筋、直腸、挙筋および/または骨盤腔)に固定、または浸潤する腫瘍 |

- *1;針生検により片葉または両葉に発見されるが蝕知不能、または画像で判断できない腫瘍はT1aに分類する

- *2;前立腺尖部または前立腺被膜への浸潤(ただし被膜は越えない)はT3ではなくT2ni分類する。

N-所属リンパ節

| Nx | 所属リンパ節転移の評価が不可能 |

|---|---|

| N0 | 所属リンパ節転移なし |

| N1 | 所属リンパ節転移あり |

M-遠隔転移

| Mx | 遠隔転移の評価が不可能 |

|---|---|

| M0 | 遠隔転移なし |

| M1 M1a M1b M1c |

遠隔転移あり 所属リンパ節転移以外のリンパ節転移 骨転移 リンパ節、骨以外の転移 |

(日本泌尿器科学会、日本病理学会、日本医学放射線学会(編)、前立腺癌取り扱い規約 第4版、東京 金原出版 2010年より引用改変)

リスク分類

| PSA(ng/ml) | グリソンスコア | T分類 | |

|---|---|---|---|

| 低リスク | <10 | ≦6 | T1-T2a |

| 中リスク | 10-20 | 7 | T2b-T2c |

| 高リスク | 20< | 8-10 | T3a- |

T-分類は直腸診で判定

超低リスクは低リスクの中でT1c、陽性コア数が3本未満、各生検コアの占拠率50%以下、PSA濃度(PSAD)が0.15未満のもの。

超高リスクはT3b-T4、最も占拠率の高いグリソンパターンが5、またはグリソンスコア8-10の陽性コア数が5本以上のもの。

(NCCNガイドライン2016年度版Ver.3より)

前立腺がんの治療法

早期がんの場合、患者さんの状況に応じて、手術療法、放射線療法、ホルモン療法など複数の選択肢があります。

進行がんの場合でも前立腺癌はホルモン治療がかなり有効で、長期間がんをおさえることができるとされています。前立腺がんの悪性度が高く、転移箇所が多いなどの状態があれば、化学療法に内服ホルモン治療を加えた治療を行うことがあります。前立腺がんにはそのほかにも年々新しい治療法が導入されています。

がんの進行度、患者さんの全身状態と意向を考慮して治療法を決定します。

外科療法:ロボット支援下腹腔鏡手術

当科では2024年1月より、ほとんどの患者さんにロボット支援下手術を行っております。ただし状況によっては開腹手術を行うことがあります。悪性度の高さ、PSAの値、腫瘍の大きさや広がりの程度によって同時に所属リンパ節郭清を行うことがあります。手術の大きな合併症である出血に関しては開腹手術と比較するとほとんど輸血する必要がなくなりましたし、術後の創痛も軽減され離床も早くなりました。

当院で採用しているロボット支援手術機器「Da Vinci Xi」

放射線療法

当院ではリニアックを用いた強度変調照射線治療(IMRT)を行なっています。通常は7-8週間程度通院を要する照射期間が必要となります。その際、隣接臓器(直腸)への合併症対策として、スペーサーと言われるゲルクッション(1年で自然吸収消失)の注入や金マーカー留置をしています。なお、ハイリスクの場合はIMRT前に約4-6ヵ月の治療前ホルモン療法と約2年間のホルモン療法を併用します。

その他、当院で施行できない小線源療法(組織内照射)や重粒子線・陽子線療法に関しては紹介させていただいております。

ホルモン治療

初回ホルモン治療にはLHRHアゴニスト(注射)、手術により両側の睾丸(精巣)を摘除する外科的去勢、抗男性ホルモン剤(内服)の治療があります。

これらを併用する場合もあります。全身療法ですから、局所進行がん(ハイリスク)の患者さんの放射線治療の前後や、転移のあるハイステージの患者さんが適応となります。

最近では、転移のある、ホルモン治療に効果を認める前立腺がん;去勢(内分泌療法)感受性前立腺がん(CSPC)の初期治療として、新規ホルモン剤とLHRHアゴニスト/アンタゴニスト(注射)の2剤を組み合わせた2剤(ダブレット)治療や、さらに抗がん剤であるドセタキセルを組み合わせた3剤(トリプレット)治療も行われることがあります。

PSA監視療法

前立腺がんの進行度合の基準であるPSAを定期的に測定し、多くは3-6ヶ月毎のPSA採血による経過観察しながら、時には1~2年ごとに生検を行い、がんが進行・悪化したと判断されるまで治療をしない待機療法のことです。

基準は、リスク分類(PSA値、病理組織診のグリソン分類、限局がん)で低リスクや中間リスクの一部が対象となります。治療法にはそれぞれ副作用が必ず伴いますから、現在の生活の質を大切にしたい場合、症状のない超高齢者の場合などがその適応となります。

抗がん剤による化学療法

内分泌(ホルモン)療法の効果を認めなくなった前立腺がんは去勢抵抗性前立腺がん(CRPC)と呼ばれて、抗がん剤の適応となります。現在ドセタキセル、カバジタキセルという2つの抗がん剤が保険適応となっています。先に述べましたが、去勢感受性前立腺がんの併用療法として行われるようになりました。

その他の治療法

昨今、前立腺がんに罹患するリスクとして、遺伝子変異が伴うことがわかってきました。転移を有するCRPCの患者さんでは血液やがん組織から特定の遺伝子変異の有無を確認する検査(コンパニオン検査と呼びます)を行い、遺伝子変異がある場合にのみ適用があるPARP阻害剤と呼ばれる内服薬での治療が行われることもあります。

また当科は、近畿大学医学部泌尿器科の関連施設として、臨床治験などの組み入れも連携しており、最新の治療をご提供しております。