「乳がんの治療」について

「乳がんの治療」について

乳がんの治療

乳がんの治療はこれまで多くの研究が重ねられ、科学的根拠(エビデンス)を基に、専門家が最も効果的であると合意された標準治療が「乳癌診療ガイドライン」として日本乳癌学会から定期的に刊行されています。

この標準治療をベースにしながら、様々な治療法を患者さんの状況に合わせ、どう選択するのか、個別化医療もすすんでいます。なお、ガイドラインは医師向けだけでなく患者さん向けのガイドラインもあり、その最新版(2023年版)はWebで公開されています(→乳がんセンターニュースNo.107)。

乳がん手術は治療の一部

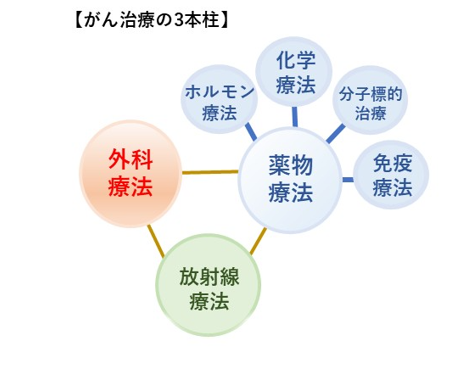

ひと昔前の乳がん治療は、がんを取り除くことを目的に乳房とリンパ節を広く切除していました。リンパ節の切除によるむくみなどは、生活の質を下げる要因にもなっていたのです。しかし今では、比較的早期からでも目に見えない微小ながんが全身に転移していることが少なくないと考え、乳がんを「全身疾患」と捉えています。そのため、見える範囲のがんを手術で切除し、乳房内に広がっているかもしれないがん細胞は放射線治療で、全身に広がっているかもしれないがん細胞へは薬物療法で治療を行っています。

がんのタイプによっては術前に薬物療法を行ってから手術を行うことが増えています。

乳がん手術はがんの広がりに応じて多様化:再建の選択肢も

乳がんの手術では、乳房の手術に加えて、脇の下のリンパ節(腋窩リンパ節)の手術が必要となりますが、この両者は切り離して考えるべきものです。

1.乳房の手術

乳房の手術は乳房切除術と乳房温存手術とに大別されます。他にラジオ波焼灼療法があり、いくつかの条件を満たす場合に選択肢のひとつとして加わりました(→乳がんセンターニュースNo127)。

乳房切除術か乳房温存かの選択は画像検査でのがんの広がりに応じて決定されます。乳房切除となった場合でも乳房再建の道が残されており、形成外科の協力を得て、自家組織や人工乳房での再建がさかんに行われるようになりました。

乳房温存手術では術後に乳房への放射線療法が必要になります。その回数は従来25回でしたが、今ではほとんどの例で、寡分割照射といって16回で済ませることが可能となっています(→乳がんセンターニュースNo105)。

最終的な手術方法については患者さんの希望も聞いた上で、共同意思決定(shared decision-making)により決定されます。

2.腋窩リンパ節の手術

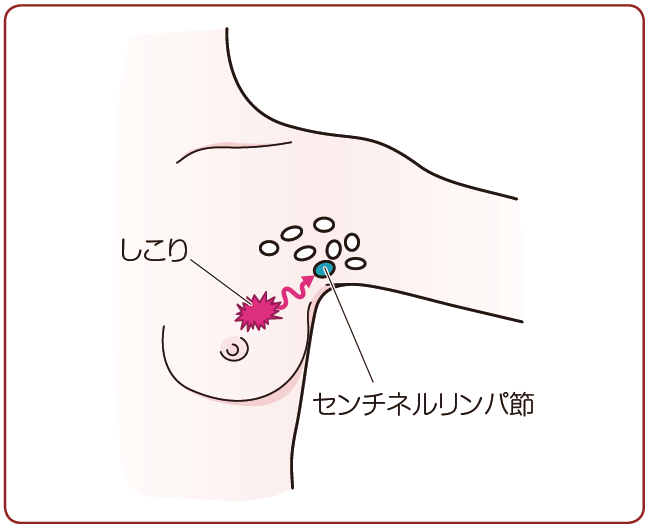

術前に明らかな腋窩リンパ節転移があれば、腋窩リンパ節郭清(すべて取り除く)が必要となります。一方、明らかな転移が認められない場合にはセンチネルリンパ節生検の適応となります。

センチネルリンパ節とは、がん細胞がリンパの流れに乗って最初に到達する腋窩リンパ節のことで、リンパ節転移が起こればまず最初にこのリンパ節に転移します。もしセンチネルリンパ節に転移がなければリンパ節郭清を省略することが可能です。リンパ節郭清を行うと、上肢のむくみ(リンパ浮腫)や知覚異常などの後遺症が残ることがありますが、センチネルリンパ節生検だけで腋窩リンパ節郭清を省略できると、患者さんのQOL(生活の質)を保てる大きな利点があります。

出典:日本乳癌学会編

「患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版」より

当院ではセンチネルリンパ節生検を色素法(色素を注射して、それを目印にしてセンチネルリンパ節を見つけ出す方法)で行っていますが、赤外線カメラ観察装置(PDE)の併用で、きわめて高い検出率を維持しています。

乳がんの薬物治療

薬物による治療(ホルモン療法、抗がん剤治療、分子標的治療、免疫療法)は、乳がんのタイプや病期に応じて「乳癌診療ガイドライン」(日本乳癌学会編)の推奨する標準治療を行っています。点滴での抗がん剤投与は、乳がん高度検診・治療センターに隣接する外来化学療法センターで快適に受けていただけます。

ホルモン療法

過半数の乳がんは、女性ホルモンによって増殖します。乳腺は女性ホルモンのコントロール下にあるため、乳腺のがんである乳がんは、女性ホルモンの影響を受けやすいのです。

ホルモンに感受性があるタイプのがんには、女性ホルモンの分泌を抑えたり、女性ホルモンががんに作用するのを抑えたりすることでがん細胞の増殖を防ぐ「ホルモン療法」が効果を発揮します。女性ホルモンは閉経後でも作られますが、閉経前後で使われる薬剤は異なります。閉経前はタモキシフェン、閉経後はアロマターゼ阻害薬がベースになりますが、リスクに応じて抗がん剤治療の追加が必要になります。その決定にオンコタイプDXが施行されることがあります(→乳がんセンターニュースNo.110)。

抗がん剤治療 (化学療法)

ホルモン感受性がなかったり、ホルモン療法だけでは不十分な場合には、抗がん剤治療(化学療法)の対象になります。術前・術後に使用される抗がん剤はアンスラサイクリン系、タキサン系などが中心です。また、G-CSF(顆粒球コロニー刺激因子)を併用したdose-dense化学療法を行うこともあります(→乳がんセンターニュースNo.84)。

抗がん剤にはがん細胞を死滅させる効果がありますが、正常な細胞の一部も死滅させるために副作用も発生します。しかし現在では、吐き気を抑える制吐薬など副作用を緩和する支持療法も進歩してきました。

- 外来化学療法センター(乳がん高度検診・治療センター内に併設)

化学療法センターでは16台のリクライニングシートでテレビや音楽を鑑賞しながら化学療法を受けていただけます。

また、化学療法に伴う副作用など異常が出現した際にも、乳腺専門医がすぐに対応できる体制が整っています。

化学療法剤の点滴作成には、清潔で精密・正確な混合調製(ミキシング)が必要とされます。そのため、局所作業環境を清浄に保つ「清潔フード」の中で調剤、充填されています。

また、厳重に管理されたレジメン(投与する薬剤の種類 や量、期間、手順などを時系列で示した計画書)を二人の薬剤師が互いに確認しながら行い安全の確保につとめています。

分子標的治療

抗がん剤と違い、特定の性質を持った特定の分子に働きかけることで効果を発揮。抗がん剤に比べ、比較的副作用が少ないことが特徴です。

20~25%の乳がんの細胞表面には、HER2(ハーツー)という受容体があり、正常な細胞では増殖や分化などの役割があります。このHER2陽性がんに対しては、HER2に結合してがん細胞だけに作用し、がん細胞の増殖を防ぎ死滅させるトラスツズマブ(ハーセプチン)やペルツズマブ(パージェタ)という薬剤を使用しますが、最近では両者の合剤である皮下注射製剤フェスゴが用いられるようになり短時間での治療が可能となりました(→乳がんセンターニュースNo.117)。また、ホルモン感受性のある乳がんでハイリスクの場合には、ホルモン療法薬にアベマシクリブ(ベージニオ)という分子標的治療薬が使用されることがあります(→乳がんセンターニュースNo.94)。

免疫療法

これも一種の分子標的治療ですが、今、免疫チェックポイント阻害薬(ICI)ががん治療の広い領域で脚光を浴びています。乳がん領域でも、もっとも手強いとされるトリプルネガティブ乳がんの術前・術後治療として、ICIのひとつであるペンブロリズマブ(キイトルーダ)が注目を集めています(→乳がんセンターニュースNo104)。その有効性は高いのですが、「免疫関連有害事象」という副作用に留意することが必要で、当院では乳腺外科だけでなく病院全体として多職種でのチーム体制で取り組んでいます。